![2021년도 국내 디지털헬스케어 실태조사 인포그래픽. [사진=산업부] ](http://www.the-tech.co.kr/data/photos/20220208/art_16456805881067_681bf1.jpg)

[더테크 뉴스] 고령화·만성질환자 증가, 비대면 서비스 수요 증가 등으로 인해 코로나 이후 유망할 것으로 전망되는 신산업으로 디지털 헬스케어 산업을 미래 성장동력인 산업의 한 축으로 인식하고 집중 지원한다.

정부는 24일 정부서울청사에서 열린 제19차 혁신성장 빅3 추진회의를 통해 디지털헬스케어 서비스 산업을 미래 성장동력으로 지원하기 위한 디지털헬스케어 서비스 산업 육성 전략을 발표했다.

세계 각국은 인구구조 변화·의료복지 등 사회문제 해결 및 미래 유망 신산업으로 디지털헬스케어를 꼽으며, 글로벌 시장은 지속적인 성장세에 있으며, 앞으로도 높은 성장이 전망된다고 정부믄 내다봤다.

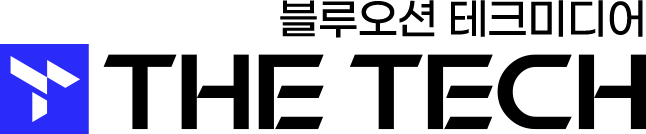

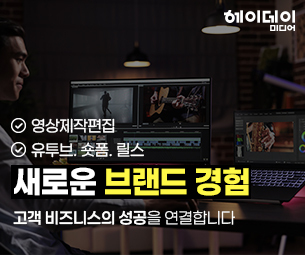

202년 디지털헬스케어 서비스·기기 산업을 영위하는 국내기업을 대상으로 실태조사 결과, 국내 디지털헬스케어 산업의 2020년 매출규모는 1조 3,539억원으로 파악됐으며, 그 중 지능형 건강관리 서비스가 7,526억원(55.6%)으로 가장 높은 비중을 차지하였다.

디지털헬스케어 분야 전체 종사자는 11,775명으로 기업당 고용규모는 평균 32.4명이며, 연구개발 투자액은 총 2,586억원으로 나타났다.

매출 10억원당 종사자 수는 8.7명으로, 바이오(3.06명), 의료기기(2.82명) 등 바이오헬스 분야 타 산업대비 높은 수준으로 파악됐다.

특히, 21세기 치료법(미국), 차세대의료기반법(일본), 디지털헬스케어 육성법(독일) 등 해외에서도 정부차원의 제도적 기반 조성을 바탕으로 다양한 성공사례가 창출되고 있다. 정부는 금번 대책을 통해 디지털헬스케어를 산업의 한 축으로 인식하고 시장창출 확대, R&D·인력, 제도개선을 중심으로 10대 중점추진과제를 마련하여 집중 지원할 계획이다.

혁신서비스 개발은 금융·통신·약료데이터 등 이종산업과의 데이터 융합, 다수인원이 모인 집단 맞춤형 건강관리 등 다양하고 혁신적인 건강관리 서비스 개발을 지원한다.

대규모 실증은 기존 기기·서비스 개발지원과는 차별화하여 서비스 중심의 개발지원 및 대규모 실증사업을 추진한다. 그간의 기술개발 사업은 제품개발에 집중하고 실증은 제품 테스트 위주의 소규모로만 지원되어, 산업적 활용 가능성 및 비용효과성 입증에는 한계가 있었다.

수요 확대를 위해 우수조달제품 지정, 공무원·공공기관의 활용사례 확대 등을 통해 공공에서의 수요를 점차 확대하고, 온오프라인 매치업 행사 개최, 마켓플레이스 구축 및 온라인 전시관과 연계, 국제인증지원센터 구축 등을 통해 디지털헬스케어 기업들의 국내외 판로개척을 지원한다.

산업부 박재영 제조산업정책관은 “이번 조사 결과가 국내 디지털헬스케어 기업의 시장진출, 맞춤형 정책 수립 등 디지털헬스케어 산업 활성화를 위한 기초자료로 활용될 것으로 기대한다”면서 “앞으로 국내 디지털헬스케어 산업에 대한 실태조사를 정례적으로 실시해 산업 현황을 면밀히 분석할 계획이다.”라고 밝혔다.