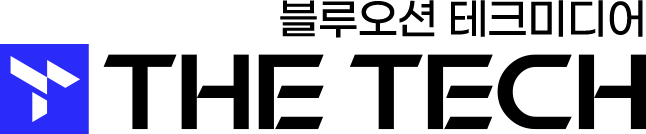

![네이버 서비스의 표준 소비자 잉여. [자료=네이버] ](http://www.the-tech.co.kr/data/photos/20251044/art_17615267748313_e55b22.jpg?iqs=0.9140309149880849)

[더테크 이지영 기자] KAIST 디지털혁신연구센터가 국내 디지털 플랫폼의 경제적 가치와 소비자 후생을 계량 분석한 ‘디지털 경제 리포트 2025’를 27일 발간했다. 이번 보고서는 “우리가 무료로 사용하는 디지털 서비스가 실제로 우리 삶에 얼마나 큰 가치를 주는가”라는 물음에서 출발해, 국내 사용자들이 체감하는 디지털 서비스의 후생 가치를 수치로 산출했다.

연구진은 국내 주요 디지털 서비스 12개를 대상으로 일반 국민 6,000명을 상대로 실험경제학 기법을 적용해 서비스별 소비자 후생을 분석했다. 그 결과, 검색과 지도 서비스에서 가장 높은 후생 효과가 나타났으며, 이를 경제적 가치로 환산하면 1인당 연간 최소 2,077만원 수준으로 추정됐다.

이러한 결과는 2019년 스탠퍼드대 Eric Brynjolffson 교수가 수행한 미국 내 연구와도 정성적으로 일치한다. 당시 미국에서도 검색엔진과 지도 서비스가 각각 17,530달러, 3,648달러(2017년 기준)로 가장 높은 소비자 후생을 보인 바 있다.

연구진은 국내 대표 플랫폼 생태계인 네이버에 동일한 분석 방법을 적용해 플랫폼 내 서비스별 후생 기여도를 추정했다. 그 결과 네이버 생태계에서 발생하는 전체 소비자 후생 중 검색과 지도가 72%를 차지하는 것으로 나타났으며, 각각 연간 704만원과 428만원의 가치를 창출하는 것으로 분석됐다. 연구진은 “검색과 지도 서비스가 디지털 생태계의 핵심 인프라이자 사용자 일상에 밀접히 연결된 필수 서비스로 작동하고 있다”고 설명했다.

리포트는 디지털 경제의 가치를 생산 중심이 아닌 소비자 중심의 후생 관점에서 재조명해야 한다고 강조했다. 기존 산업연관분석이 디지털 기업을 제조업과 동일한 틀로 평가하는 한계를 지닌 만큼, 디지털 서비스가 창출하는 사회적 후생 증대 효과를 정량적으로 측정할 필요가 있다는 것이다.

보고서는 “GDP가 20세기 제조경제의 사회적 후생 지표였다면, 소비자 잉여는 21세기 디지털경제의 사회적 후생 지표가 될 것”이라며, “이번 연구는 디지털 경제의 사회적 후생 기여도를 평가할 수 있는 계량적 틀을 제시했다는 점에서 학술적 의미가 크다”고 밝혔다.

KAIST 디지털혁신연구센터장 안재현 교수는 “디지털 플랫폼 정책은 사회 전체의 후생 증진을 목표로 설계돼야 하며, 특히 검색·지도와 같이 사회적 파급력이 큰 디지털 필수재에 대해서는 보다 신중하고 정교한 접근이 필요하다”고 말했다.

이번 분석에는 국내 디지털 플랫폼 전체의 후생 가치를 산출하기 위해 각 서비스 카테고리별 사용 비중(예: 지도 서비스 내 네이버 지도, 카카오맵, 구글 지도 등)을 반영하는 방식이 활용됐다.